1.概要

モノワイヤレス株式会社(東京コスモス電機株式会社から独立)の

TWE-LITEを使った2.4GHz帯のプロポ送信機用回路で、この回路を使って、プロポ送信機の製作が可能です。

以前にも何度か2.4GHz帯のプロポの送受信機を製作したことがありましたが、市販の無線モジュールを通信モジュールとして使ったマイコン同士の通信でした。しかし、この方法では、どうしても無線モジュールに外付けのマイコンが必要で、受信機の小型化の妨げになっていました。

そこで、無線無ジュール内のマイコンのファームウェアを書き換えることで、外付けのマイコンなしのシステムを考えました。

モノワイヤレス株式会社のサイトを見ると、

APP_RCなど直接ラジコン化可能なアプリも公開されていますが、いまひとつ中途半端な感じでしたので、ファームウェアを新規に作ってみました。

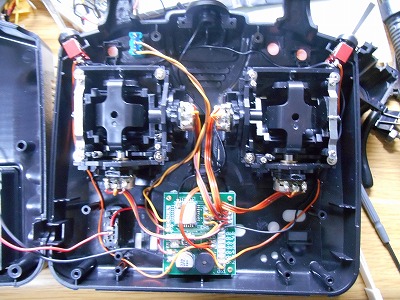

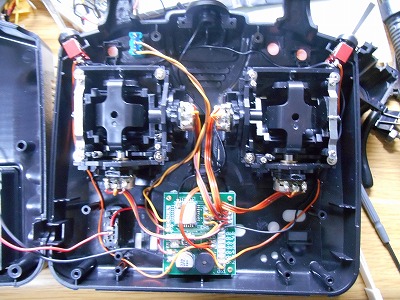

外ケース、ジョイスティックなど回路以外の部分は、フライト・シミュレータ用に売られていたものをそのまま流用しています。

4つのRCサーボ以外に8つのデジタル出力操作が可能で、送信機からのスイッチ操作でLEDを点灯させたり、機体発見ブザー、その他ギミックなどの利用が可能です。

電波到達距離は、地上の距離テストで100mは届きましたので、パークプレーン程度なら問題ない電波到達距離です。

技適取得済みの電波モジュールを使っていますので、電波法上も問題ありません。

対応する受信機は

RX60、

RX70、

RX80です。

他社の受信機とは互換性はありません。

2.機能

●2.4GHz帯プロポーショナル送信機

●プロポーショナル操作:4CH

●デジタル出力操作:8CH

●バッテリー電圧低下アラーム

3.仕様(部品実装基板)

●電源 4.8V~7.4V(単三乾電池(Ni-MHも可) 4本 or LiPo 2セル)

●消費電流 40mA (@4.8V)

●電波到達距離 地上100m

●外形 50*44*14

●重量 9.2g

4.回路図

MD1(無線マイコン)の端子名は、デバイス本来の名前になっています。また、ピン番号()内は、TWE-LITE DIPのピン番号です。

5、部品表

| 部品番号 |

部品名 |

仕様 |

メーカー |

備考 |

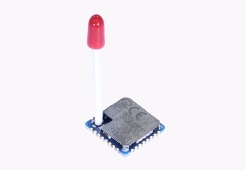

| MD1 |

無線マイコン |

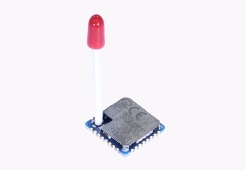

TWE-LITE(面実装タイプ 、 UFL同軸コネクタ付き) |

モノワイヤレス |

外付けアンテナが必要 |

| IC1 |

3端子レギュレータ |

NJM2845DL1-33 |

新日本無線 |

|

| IC2 |

OPアンプ |

LM2904 |

TI |

|

| Q1~Q2 |

抵抗内臓トランジスタ |

RN1105 |

東芝 |

|

| LED1 |

LED |

Φ5砲弾型(緑) |

|

モニタLED |

| D1 |

ダイオード |

1SS367 |

東芝 |

|

| C1 |

アルミ電解コンデンサ |

330uF/16V |

|

|

| C2 |

セラミック・コンデンサ |

2.2uF/16V |

|

|

| C3 |

セラミック・コンデンサ |

10uF/16V |

|

|

| C4 |

セラミック・コンデンサ |

0.1uF/16V |

|

|

| C5 |

セラミック・コンデンサ |

0.1uF/16V |

|

|

| C6 |

セラミック・コンデンサ |

2.2uF/16V |

|

|

| C7~C10 |

セラミック・コンデンサ |

0.1uF/16V |

|

|

| R1 |

抵抗 |

15kΩ |

|

|

| R2 |

抵抗 |

10kΩ |

|

|

| R3 |

抵抗 |

910Ω |

|

|

| R4 |

抵抗 |

2.4kΩ |

|

|

| R5 |

抵抗 |

330kΩ |

|

|

| R6 |

抵抗 |

100Ω |

|

|

| R7 |

抵抗 |

4.7kΩ |

|

|

| VR1 |

半固定抵抗 |

10kΩ |

|

電圧低下検出調整用 |

| BZ1 |

ブザー |

UDB-05LFPN |

|

|

| その他 |

スライドスイッチ |

|

|

電源用 |

| その他 |

プッシュスイッチ |

|

|

バインド用 |

| その他 |

トグルスイッチ |

|

|

デジタル出力用(数は必要に応じて) |

6 プログラムの書き込み

本回路は、TWE-LITEにファームウェアを書き込む必要があります。

自作する場合は、下記ファイルをダウンロードし、書き込みを行って下さい。

送信機と受信機は、ファームウェアが異なりますので、ご注意ください。

ファームウェアの書き込み方法は、モノワイヤレス(株)のサイトを参照して下さい。

(右クリックで ”対象をファイルに保存” を選択)

tx600a.bin

7.組み込み方法

まず、USB接続用フライト・シミュレータを入手します。フライト・シミュレータは、操作部(プロポ送信機もどき)が付属しているタイプを選びます。私は、

ホビー・キングより「6CH RC Flight Simulator System」を購入しました。確か3000円~4000円程度だったと記憶していますが、現在は販売していないようです。他社のフライト・シミュレータ、トイラジの送信機や、テレビゲーム機のコントローラでも組み込み可能だと思いますが、スティックの可動範囲において、ポテンショメータの可動範囲がほぼフルスケールに振れる必要があります。そうでないとサーボの動作角が狭くなってしまいます。ただ、私が知る限りにおいて、トイラジ含めてスティック型のものはすべてフルスケールに振れるタイプのポテンショメータでした。

トイラジの送信機や、テレビゲーム機のコントローラの場合、トリムレバーがないので、トリムを付ける場合は、下図のしても良いでしょう。

アンテナについて

アンテナは、電波を効率よく放射するために重要な部品です。

ここでは、少しでも性能を上げるため、外付けの外部アンテナTWE-AN-010を使いました。(残念ながら、このアンテナ型番は保守品種になってしまったようです。代用品としてTWE-AN-D85が使えそうです。)

インドアプレーンなど到達距離50~60m程度の近距離用であれば、マッチ棒アンテナタイプでも問題ないと思います。マッチ棒アンテナの場合は、UFL同軸コネクタ付きタイプではなく、マッチ棒アンテナ付きのモジュールになります。

TWE-AN-010 TWE-AN-D85 マッチ棒アンテナ

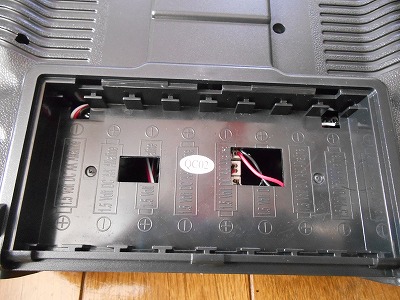

電源バッテリー

電源には、エネループなどのNi-MHバッテリー 4本、単三乾電池 4本、2セルリポ・バッテリー等が使えます。

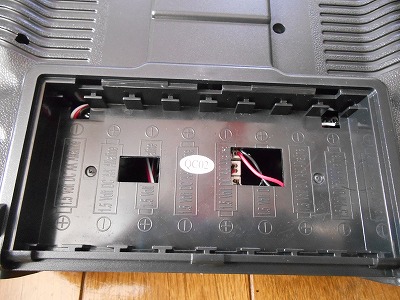

今回改造した送信機には、単三8本分の電池スペースはありましたが、端子はありませんので、端子を取り付けの改造が必要です。

改造には、市販の電池ホルダーを分解して、その端子を利用しました。

衝撃で電池が外れる恐れがあるので、隙間は発泡スチロールで埋めました。

電源スイッチ

電源スイッチも付いてないので追加しました。

バインド・スイッチ

送信機と受信機をバインド(ペアリング)させるために必要なスイッチです。

スイッチは、プッシュタイプのスイッチで、送信機右上にボリュームが付いていたので、ボリュームを取り外して、その穴を利用して取りつけました。

デジタル出力スイッチ

送信機の上部左右にスイッチが付いていましたので、そのスイッチをそのまま利用しました。

最大で8チャンネルまで付けられますが、今回は2チャンネルの実装としています。

モニタLEDの取り付け

LEDは、Flight Simulator Systemに付いていたものをそのまま利用しました。取り付け場所もそのままです。

配線

送信機回路基板と電源、ポテンショメータ、スイッチ、LED、ブザーをケーブルで接続します。

ポテンショメータから3本の線が出ていますが、真ん中が信号線で、他の2本はポテンショメータの両端になります。この2本は、繋ぎ方によっては、サーボの回転方向が反対になります。ここでは、サーボの回転方向を統一するために、下表のようにしました。(受信機側のスピコンとも関係してきますので、少なくともエンコンだけは、下表のように設定してください。)

この接続方向は、頭で考えても混乱するので、とりあえず接続してみた後、テスターでポテンショメータの中央端子の電圧を測定し、動きが反対だったら、ポテンショメータの両端のケーブルの接続を入れ替える方が簡単だと思います。

ちなみに、私のプロポはモード2なので、エンコン、エレベータがモード1とは左右反対になっています。(モード2はいいよ。・・・・・・・独り言です。)

| チャンネル |

操舵 |

設定 |

| CH1 |

エルロン |

右に切るとポテンショメータの中央端子の電圧が上がり、左に切るとポテンショメータの中央端子の電圧が下がる。 |

| CH2 |

エレベータ |

ダウン(スティックは上)でポテンショメータの中央端子の電圧が上がり、アップ(スティックは下)でポテンショメータの中央端子の電圧が下がる。 |

| CH3 |

エンコン |

ハイ(スティックは上)でポテンショメータの中央端子の電圧が上がり、ロー(スティックは下)でポテンショメータの中央端子の電圧が下がる。 |

| CH4 |

ラダー |

右に切るとポテンショメータの中央端子の電圧が上がり、左に切るとポテンショメータの中央端子の電圧が下がる。 |

8.動作説明

電源が投入されると、2.4GHz帯のなかで、最も空いているバンド(周波数帯)を見つけ、バンドを決定し、モニタLEDを点灯させます。

モニタLEDは、バッテリー電圧チェック機能も兼ねています。電源電圧が設定電圧以下になると点灯から点滅に変化します。(同時にブザーも鳴り出します)

本システムでは、送信機から受信機に一方方向に通信を行い、受信機からは電波信号は出しません。

9 設定

9.1 電圧低下アラーム

バッテリー電圧が低下すると、LEDが点滅し、ブザーが鳴ります。

電圧低下検出の設定電圧は、VR1を回して調節します。

Ni-MHバッテリーや単三乾電池の場合は、4.4V程度、2セルリポ・バッテリーでしたら、6.5V程度に調整すれば良いかと思います。

安定化電源装置があれば、それを設定したい電圧(例えば4.4V)に調整しておき、VR1を右いっぱいに回しておいて、ブザーが鳴っていない状態にしてから、VR1を左に回していいき、ブザーが鳴りだしたところが設定電圧になります。

9.2 バインド(ペアリング)

本回路の送信機は、TWEーLITE無線モジュールが持つ固有のシリアル番号を送信データの中に埋め込んでいます。このシリアル番号は、同じ番号がないことが保証されており、これを利用することで、混信を防止できます。

そのためには受信機に、自分の相手送信機のシリアル番号を覚えてもらう必要があり、このシリアル番号を覚えさせる作業がバインドで、受信機は、まず初めにバインドさせる必要があります。

バインド作業は1度行えば、次からは不要です。(受信機の電源を切っても、ペアとなった送信機のシリアル番号を記憶している)

※注意

1台の送信機で複数台の受信機をバインドすることは可能ですが、受信機1台につき複数台の送信機をバインドすることは出来ません。最後にバインドした送信機がペアとなります。

バインドの方法

①送信機と距離にして1m以内にバインドしたい受信機を用意する。

②送信機のバインド・スイッチを押したまま送信機の電源をONする。(電源ON後はバインド・スイッチはOFFしても大丈夫です。)

③送信機の電源ONから2秒以内に受信機の電源をONする。

④5秒~10秒経過すると受信機のLEDが点灯する。(以上でバインド完了)

注意

バインド中は、送信機の電波強度を弱くしていますので、受信機と送信機の距離が離れているとバインドできない場合があります。

10.使用上の注意

・送信機は、電源投入後、空いたバンド(周波数帯)の探索を開始して、バンドが決定したら、送信機のモニタLEDを点灯させますので、モニタLEDの点灯を確認してから、飛行(走行)を行ってください。

・飛行中(走行中)に、送信機の電源をOFFしてしまうと、電波信号を見失った受信機は自分の相手送信機の信号を探索するモードに移行します。相手の送信機の信号を見つけるまでの数秒間は、通信不能になります。